事業紹介 事業紹介トップ CLOSE

検索

CLOSE社会貢献活動

基本的な考え方

萩原電気グループは、技術系商社として本業を通じて社会の要請に応え、社会、萩原電気グループ双方にとって価値ある活動を目指します。加えて、良き企業市民として地域社会との調和を図り、継続した社会貢献活動に取り組んでいきます。

活動指針

- 萩原電気グループの事業活動に関連した分野を中心に、保有するノウハウ・技術・人材を活かし、イノベーション創出(技術の発展)や研究活動を支援し、未来の社会づくりや次世代人材の育成に貢献していく

- 持続可能な社会の実現のため、気候変動問題、人権尊重、生物多様性、災害支援をはじめとした社会的課題の解決への貢献度を高めていく

- 国や地域にまたがる様々な課題に目を向け、社内での理解を深め、良き企業市民として、さまざまな団体・組織等への協力を通じ、社会福祉分野への支援、貢献に努めていく

イノベーション(共創関連)

最先端の技術の追求や産業の発展のための研究、アイデアを実現する活動を支援するとともに、社外の様々な方々との共創によるイノベーション活動を推進しています。

オープンイノベーション

先進エレクトロニクスと社会を学ぶ公開オンラインイベント(Hagiwara Solution Day)

萩原エレクトロニクスは、「将来のモビリティ」をテーマとしたオンラインイベント「Hagiwara Solution Day」を開催しています。自動車ジャーナリストや半導体アナリストをゲストスピーカーにお迎えし、パートナー企業による講演と合わせ、将来のモビリティやエレクトロニクスに関する最新動向および技術トレンドをはじめとした様々なコンテンツをお届けしています。取引先の皆さまをはじめ、学生や一般の皆さまも参加いただくなど、様々な出会いやきっかけをつくりながら、社会やパートナーの皆さまと共に新たな価値を創出し、持続可能な社会の実現に貢献します。

事業共創コミュニティ活動(Co-Sou)

萩原エレクトロニクスは、2023年度より企業や大学、個人などが連携し、新しいビジネスの可能性を創り出す「Co-Sou」プロジェクトを始動しました。顧客やパートナー企業など企業間、更には、次世代の企画人材を有機的に繋げて促進し、すべての関係者が新たな次の1歩を共に踏み出せるように、本プロジェクトで実現を目指します。オープンイノベーションを牽引し、「商いを協創」することで新しいコトやモノを創造、協創パートナーとともに挑戦すること、「0→1で生み出された技術やサービス」を「1→10で社会に届ける仕組み」を創ること、これらの活動を商社の力を活かし進めていきます。

2023年11月にはオープンイノベーション活動の一環として、専門学校桑沢デザイン研究所にご協力いただき、日立チャネルソリューションズ株式会社様の製品について、未来のプロダクトデザインを考えるプログラムを実施しました。

ご参加者からは、学生とのディスカッションを通して得られた気付きや着眼点を、今後の新しいコト作りや開発全体に活かしていきたいとご好評をいただきました。

今後もCo-Souによって、新たなビジネスの可能性を切り拓いていきます。

研究活動支援

大学への基金や研究室への寄付・支援

萩原電気グループでは、大学の基金や研究室への寄付を行うとともに、事業領域に関連する技術や人材交流を通して

相互支援や共同活動を推進し、将来に向けた革新的な技術の普及、次世代を担う人材育成の支援に努めています。

今後、社会課題がますます多様化・複雑化する中で、大学の専門的な知識や技術力と当社グループの経験やノウハウを掛け合わせ、社会課題の解決に向けたイノベーションを加速していきます。

科学技術研究者の支援(公益財団法人 萩原学術振興財団)

様々な分野で科学技術開発に取り組む研究機関、研究者、技術者を支援する研究助成事業を展開する公益財団法人 萩原学術振興財団の活動を支援しています。

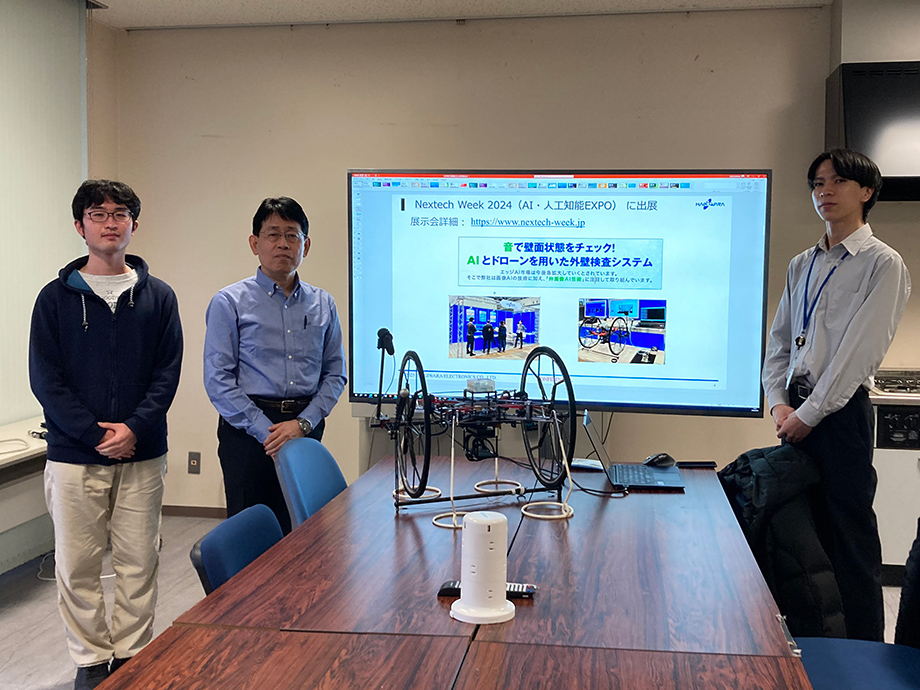

<産学連携活動の事例紹介>名古屋工業大学との共同研究

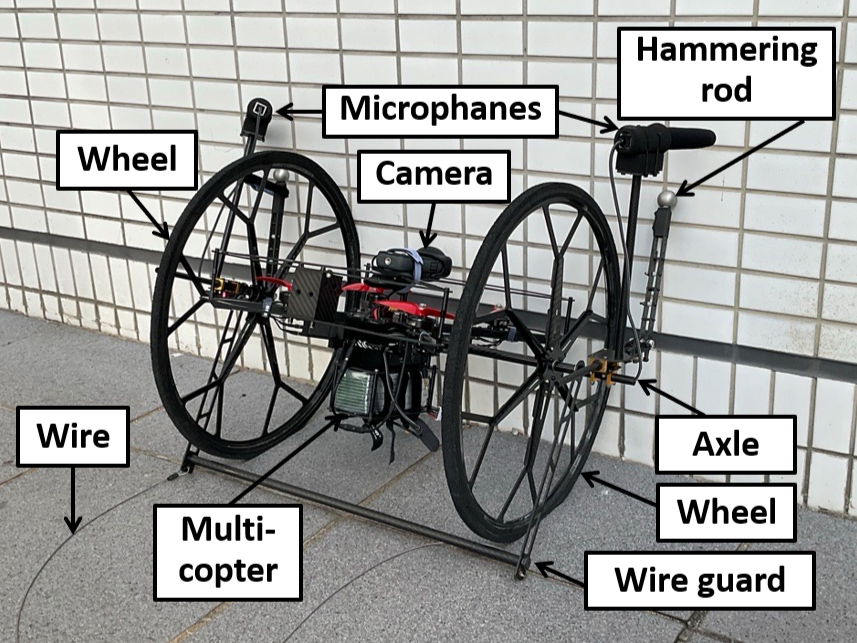

萩原エレクトロニクスでは、名古屋工業大学大学院工学研究科機械工学分野機械制御研究室(山田学教授)とエッジAIとドローンを用いた共同研究に取り組んでいます。

本研究では、壁面接触型ドローンが壁面を叩いて音を収集し、建物の外壁タイルの剝離状態をAIで判定するデモシステムの開発を進めています。

これまでの実績としては、名古屋工業大学様提供のタイル打音を学習させたAIモデルを作成し、RZ/V2L評価ボード(ルネサスエレクトロニクス株式会社製)にAIモデルを組み込み、タイル剝離状態のAI判定を机上検証しました。

従来、作業員が足場を組み、手作業で外壁異常をチェックしていた作業をAI搭載の壁面接触型ドローンへの置き換えにより、人手不足の解消と時間効率の向上のほか、高所作業の軽減による安全な環境下での作業の担保など、様々な効果が期待できます。

<産学連携活動の事例紹介>東京工科大学との技術・人材交流

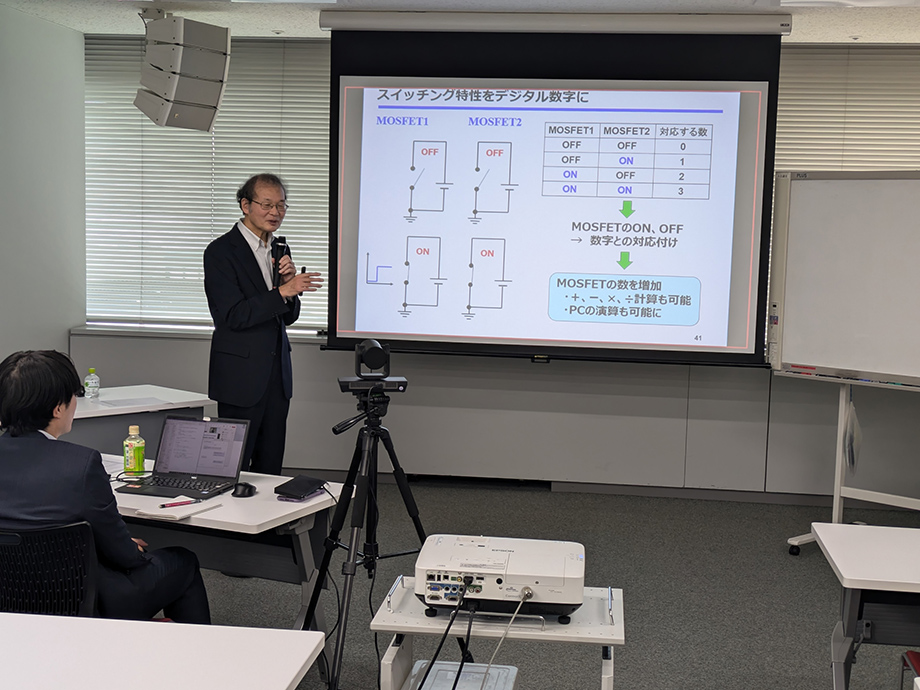

萩原電気グループの事業領域との関わりの深い次世代自動車関連技術への研究支援活動のご縁から、パワーエレクトロニクス分野で豊富な経験を持つ東京工科大学工学部電気電子工学科の高木茂行教授による社内講演会やワークショップを通じた人材交流を実施しています。このような活動は、社員の知見を深めるだけでなく、社内外の技術交流の促進にも寄与しています。

2024年度は、2回にわたって、研究成果や実務経験に基づいた基礎理論から最新の技術動向まで、幅広い内容をご講演いただきました。オンライン参加者を含め延べ160名の社員が参加し、「エンジニア経験に基づいた非常に分かりやすい説明だった」「学生時代に学んでいたことを思い出せた」など、参加者の満足度が高い非常に有意義な講演会となりました。

環境保全

環境保全に対する社員の意識を高め、自然と人が共生する社会の実現に貢献するアクティビティを推進しています。

環境美化緑化活動

各事業所では、環境美化活動の一環として敷地周辺の自主的な清掃活動を実施しています。

エコキャップ運動

| これまでに寄付したキャップの数(累計) | 437,072個 |

|---|---|

| 収集したキャップをゴミとして焼却した場合のCO2発生量 | 3,065.587kg-CO2 |

※2024年3月末日時点

ペットボトルキャップの分別、回収を行い、障がい者支援や医療支援などを行っているNPO法人エコキャップ推進協会に寄付しています。

| これまでに寄付したキャップの数(累計) | 437,072個 |

|---|---|

| 収集したキャップをゴミとして焼却した場合のCO2発生量 | 3,065.587kg-CO2 |

※2024年3月末日時点

ペットボトルキャップの分別、回収を行い、障がい者支援や医療支援などを行っているNPO法人エコキャップ推進協会に寄付しています。

地域社会との共創

地域の人々や団体の方々と直接交流を深めながら、萩原電気グループの事業活動を行う地域の発展と活性化に貢献します。

次世代育成

企業訪問の受け入れ

次世代のキャリアサポートの一環として、愛知県や名古屋市の中学校の生徒による企業訪問を受け入れています。

萩原電気グループの事業内容や技術が社会や人々の生活にどのように役立っているかを紹介し、生徒の皆さんとの対話を通じて「働くことの意義やよろこび」を伝えることで、キャリア形成の一助につなげることを目的とし、また、「働く」ということをより具体的にイメージしてもらえるよう、実際に社員が働いているオフィス内の見学も実施しました。

今後も、企業訪問の受け入れを通じた次世代育成に貢献していきます。

出前授業の実施

名古屋市の中学校へのキャリアサポート活動の推進に協力しており、キャリアコンサルタントの資格をもつ当社の社員が出前授業を実施しました。社会や産業を支える半導体の大切さをはじめ、将来のキャリアの描き方や受験にも役立つ面接時マナーなど、今後のキャリア形成に役立つテーマを生徒の皆さんに紹介し、一緒に考えました。

名城大SDGs交流

名城大学経済学部の佐土井研究室ゼミの学生と、企業間での交流イベントである「経済学部SDGsアイデア発表・交流会」に参加しました。「日本から発信できるSDGsのアイデア」をテーマとした社会課題解決への発表からは、新たな視点や柔軟な発想など学生の皆さんの試行錯誤と創意工夫が多々感じられ、アドバイスする企業側の私どもも多くの学びがありました。

また、発表後には学生の皆さんと参加した当社の社員が交流し、幅広いテーマで意見を交わす貴重な機会となりました。

今後も企業として、こうした活動を継続し、地域の学生の皆さんとの交流や支援の機会を大切にしていきます。

スポーツ復興支援

地元スポーツチームへの支援

本社所在地である名古屋のサッカークラブチーム名古屋グランパスの後援会に参加し、2024年度にはワンデーパートナーとして冠試合を開催するなど、地域スポーツの活性化に協力しています。

2025年度は、スポーツの未来を担う子供たちの活躍を応援したいとの想いから、名古屋グランパスの育成組織であるアカデミーU18のユニフォームパートナーとして活動を支えています。

地域振興

地域材活用による地域経済への貢献

当社グループ会社の萩原エンジニアリング(埼玉県入間市)のエントランスの壁面に埼玉県飯能市の西川材を使用することで、地域の森林資源の保全と経済活性化に貢献しています。

その他 寄付・募金活動

ボランティア募金

2016年1月より社員有志による募金活動を実施しています。活動による募金とマッチングギフト制度による会社からの拠出金を合わせて、中日新聞社会事業団の活動資金などに役立てる目的で寄付を行っています。今後もこのような社員参加型の活動を継続していきます。

| 2022年度 | 592,400円 |

|---|---|

| 2023年度 | 559,200円 |

| 2024年度 | 518,000円 |

売電収入の寄付

2013年より遠隔監視実証実験用ソーラーパネル発電による売電収入の一部を事業所所在の自治体に毎年寄付を行っています。

自動販売機の売上寄付

社内に設置した自動販売機の売上の一部を「緑の募金」や「盲導犬育成費用」に役立てる目的で寄付を行っています。

母子保健活動支援(ピープルズ・ホープ・ジャパン賛助会員)

母子保健分野における継続的な教育支援活動に対して、賛助会員として支援を行っています。特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパンは、アジアの途上国の人々の自立に向けて「保健・医療の教育」を中心とした支援活動に取り組む国際協力NGOです。

青少年育成寄付(豊田少年少女発明クラブ・名古屋少年少女発明クラブ)

地域の子どもの夢と創造性を育てる発明クラブの活動に協賛しています。

義援金寄付

自然災害による被害からの復興に役立てていただくため、義援金寄付を行っています。

2018年度 平成30年7月豪雨災害に対し、日本赤十字社を通じて災害義援金寄付

2019年度 令和元年台風災害に対し、日本赤十字社を通じて災害義援金寄付

2020年度 令和2年7月豪雨災害に対し、日本赤十字社を通じて災害義援金寄付

2023年度 令和6年能登半島地震に対し、日本赤十字社を通じて災害義援金寄付