事業紹介 事業紹介トップ CLOSE

検索

CLOSEガバナンス Governance

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの重要性を十分認識し、経営の透明性や健全性の向上に取り組んでいます。また、コーポレート・ガバナンスの基本とも言えるコンプライアンスについても、法令の遵守にとどまらず、事業活動の全てにおいて、社会の一員であることを自覚した行動を取っています。

コーポレート・ガバナンス体制

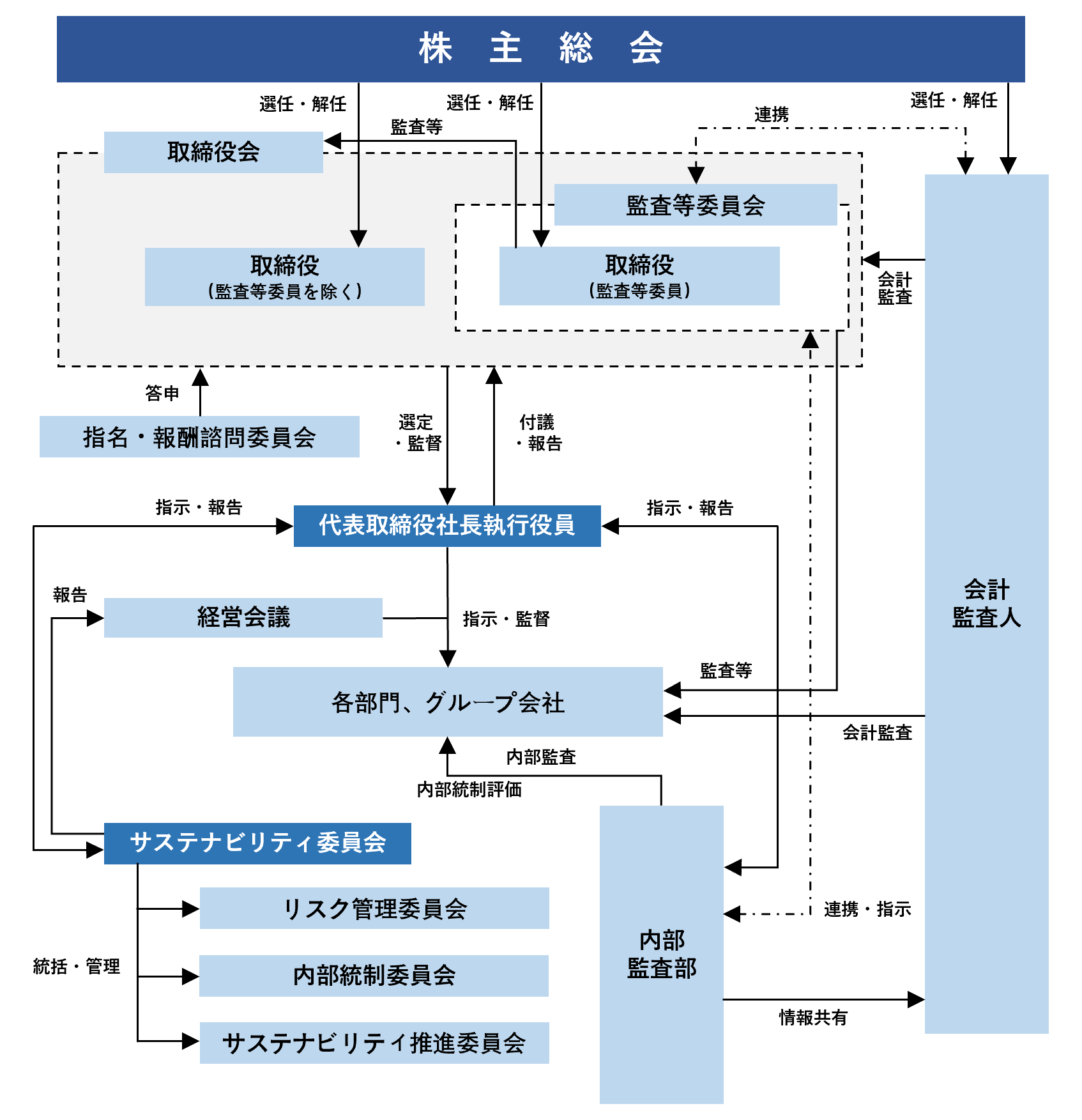

純粋持株会社である当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しています。取締役会は、現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)6名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されています。監査等委員である取締役3名は、監査等委員会を構成しており、そのうち1名を常勤の監査等委員である取締役としています。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割をより明確化することにより、コーポレート·ガバナンスの実効性を確保しつつ、迅速かつ機動的な業務執行を実現することを目的に執行役員制度を導入しております。この制度では、役員は役位に応じた業務執行を担う方針とし、一定階層以上の執行役員から取締役を選任することとしています。

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は、毎月1回開催される経営会議に出席し、企業グループ経営全般にわたる検討・答申を行っています。なお、常勤の監査等委員がオブザーバーとして経営会議に出席しています。

また、コーポレート・ガバナンス全般の取組強化とサステナビリティ経営をグループ全社で横断的に推進することを目的に、代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しています。サステナビリティ委員会は、コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問題点の改善・是正を行うとともに、リスクマネジメントの強化、SDGsやESGのさまざまな課題解決に取り組んでいます。

外部監査としては、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査および内部統制監査を独立の立場から実施しています。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社グループは2018年4月1日より純粋持株会社体制に移行しました。ホールディング会社である当社は取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、各事業子会社には取締役会、監査役を設置し、経営監視と業務執行のバランスを図る事で、グループ全体として透明性の高い経営の確保や機動性の向上を図れるものと判断したためです。

-

-

- コーポレート・ガバナンス体制図(2025年4月1日時点)

-

ガバナンス早見表

| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |

|---|---|

| 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 |

6名(うち社外取締役2名) 3名(うち社外取締役2名) |

| 取締役会議長 | 社長 |

| 監査等委員でない取締役任期 監査等委員である取締役任期 |

1年 2年 |

| 執行役員制度採用 | 有 |

| 取締役会の任意諮問委員会 | 指名・報酬諮問委員会設置 |

| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |

| コーポレート・ガバナンス報告書 | コーポレート・ガバナンス報告書 |

| 機関設計 | 監査等委員会設置会社 |

|---|---|

| 監査等委員でない取締役 監査等委員である取締役 |

6名(うち社外取締役2名) 3名(うち社外取締役2名) |

| 取締役会議長 | 社長 |

| 監査等委員でない取締役任期 監査等委員である取締役任期 |

1年 2年 |

| 執行役員制度採用 | 有 |

| 取締役会の任意諮問委員会 | 指名・報酬諮問委員会設置 |

| 会計監査人 | 有限責任 あずさ監査法人 |

| コーポレート・ガバナンス報告書 | コーポレート・ガバナンス報告書 |

取締役会の機能強化

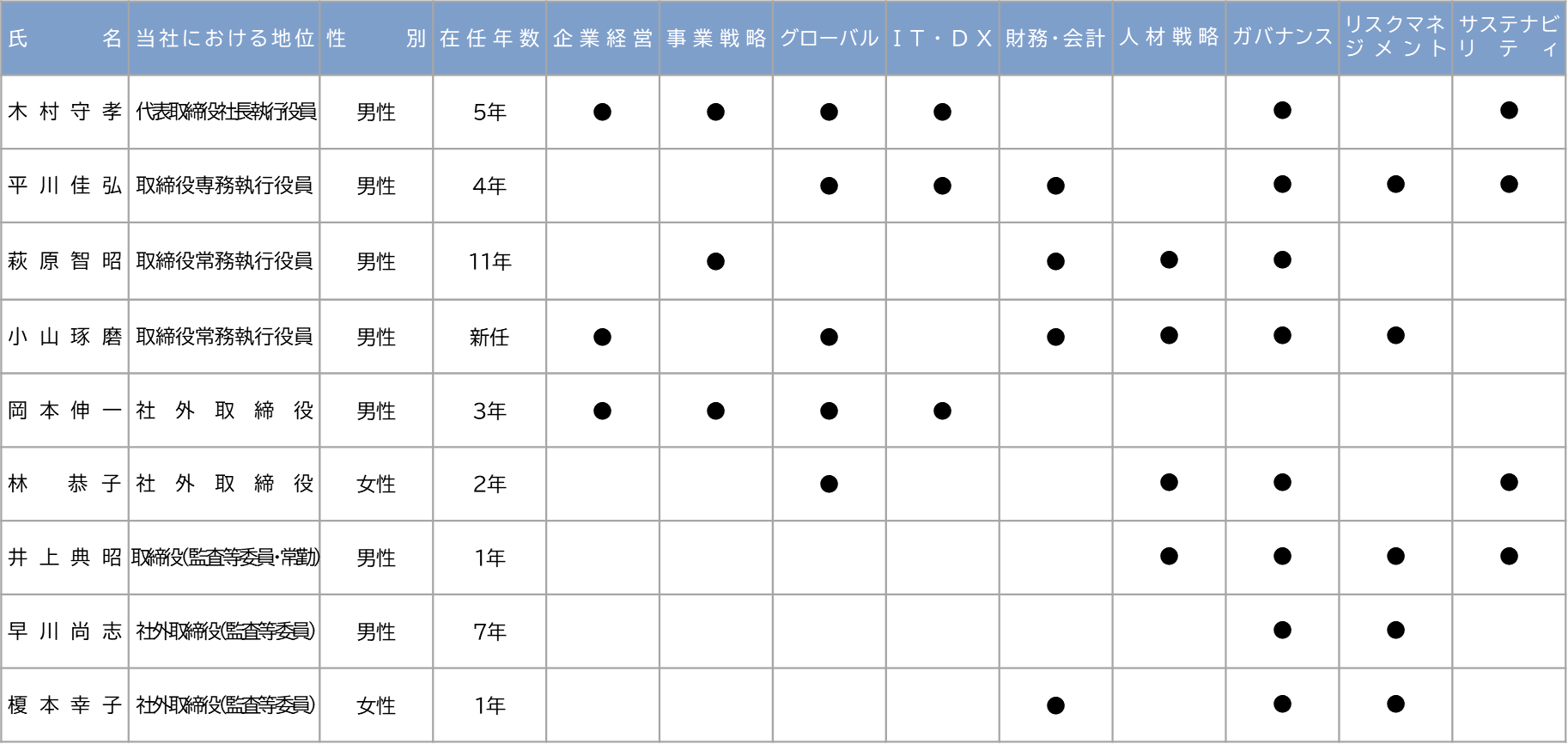

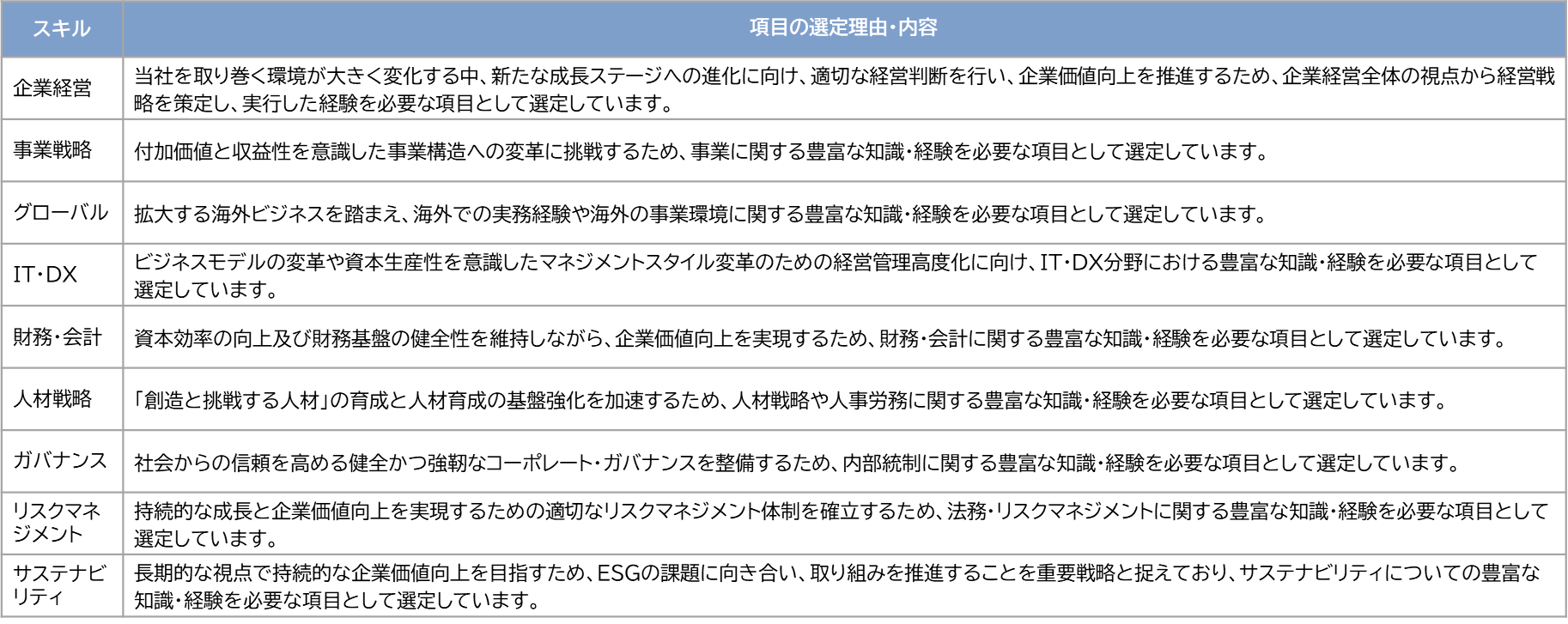

取締役のスキルマトリックス

当社は業務の執行と一定の距離を置く社外取締役を複数名選任しています。 その上で、当社の取締役会は、会社法および当社定款に定める人数の範囲において、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成しています。

取締役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

※上記の一覧表は各氏の経験等を踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。

取締役に必要なスキルとして選定した項目及びその選定理由・内容は以下のとおりです。

取締役会の実効性評価

当社は、取締役会の機能向上を図るため、取締役会の実効性に関する分析および評価を実施しています。

<プロセス>

取締役全員を対象に、取締役の構成や取締役会の運営等の7つの項目に対して、5段階の評価と自由記入意見を組み合わせたアンケートによる自己評価を行い、その分析結果について取締役会で意見交換、評価を行っています。なお、客観性ある評価・分析と忌憚のない意見の収集を促進するため、自己評価・分析にあたっては外部機関の助言を得るとともに、回答方法は同外部機関に直接回答することで匿名を確保しています。

<評価結果>

2024年度の評価の結果、昨年に引き続き、取締役会の実効性はおおむね確保されているとの共通認識が確認されました。

他方、従来から課題としている取締役会の構成や、経営戦略に照らした取締役の必要スキルの充足、取締役会の審議時間の確保・資料提供の時期・審議項目数、経営戦略・経営計画や人的資本や社内環境整備方針についての取締役会における充実した議論、および株主と建設的な対話を行うための体制検討について課題として認識されました。

今後も、本評価で抽出された課題への取組を通じて、取締役会の実効性の向上に努めていきます。

社外取締役の選任および独立性に関する基準

当社では「社外取締役の選任および独立性に関する基準」を定め、基準を満たす社外取締役を独立役員として選定しています。

<社外取締役の選任基準の概要>

会社法上の社外性要件に加え、誠実な人格、高い見識と能力、広範な知識と経験および実績を有していること。

<社外取締役の独立性基準の概要>

社外取締役のうち、以下のいずれにも該当しない者は独立性を有すると判断する。

(1)当社の主要株主又はその業務執行者である者

(2)当社グループを主要な取引先(直近事業年度の連結売上高2%超)とする者又はその業務執行者である者

(3)当社グループの主要な取引先(直近事業年度の連結売上高2%超)又はその業務執行者である者

(4)当社グループの会計監査人又はその社員等として当社グループの監査業務を担当している者

(5)当社グループから役員報酬以外に、年間1千万円を超える多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等

(6)当社グループの主要借入先又はその業務執行者である者

(7)過去3年間において、上記(1)~(6)のいずれかに該当していた者

(8)その他当社と利益相反関係が生じうる等、独立性を有する社外役員として職務を果たすことができない特段の理由を有している者

取締役のトレーニング

新任の取締役には、新任役員研修を実施し、必要な法的知識および求められる役割・責務を説明しています。また、年1回の役員向けコンプライアンス教育のほか、社外のセミナーや交流会などに参加する機会を設け、必要な知識の習得や求められる役割・責務の理解促進に努めています。

社外役員に対しては、上記のほか必要に応じて当社の事業内容や財務状況等について説明をしています。

体制の概要

指名・報酬諮問委員会

当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しています。委員は、社内取締役2名と社外取締役4名(うち、独立社外取締役4名)で構成され、独立社外取締役が過半数を占めています。指名・報酬諮問委員会は、当社の取締役の指名・報酬等に関する事項のうち取締役会から諮問を受けた事項について、その適切性等について審議し、答申を行います。

取締役会は、指名・報酬諮問委員会の答申を得て、取締役の指名および報酬等の決定を行います。なお、指名・報酬諮問委員会において取締役会から諮問を受けた場合の審議事項および委員は、以下の通りとなっています。

<審議事項>

(1)取締役選任候補者に関する事項

(2)代表取締役の選定および解職に関する事項

(3)役付取締役の選定および解職に関する事項

(4)取締役の報酬体系、および報酬決定に関する事項

(5)取締役の(個人別の)報酬等内容

(6)後継者計画の策定・運用に関する事項

(7)その他、取締役会が必要と判断した事項

監査等委員会、会計監査人、内部監査部の連携

監査等委員会は、取締役の職務執行、その他グループ経営に関わる全般の職務執行状況、事業報告等の適正性、会計監査人の監査の相当性、内部統制システムの実効性等の監視および検証などの監査を実施しています。なお、会計監査については、監査等委員会が四半期に一度、会計監査人と協議・報告・情報交換(監査計画時における監査人の識別するリスクの内容や監査結果等)を行うことにより、相互連携を図っています。

常勤監査等委員は内部監査部が実施する内部監査に同行するなど内部監査部との連携を図るとともに、グループ会社監査役と内部統制委員長によって構成される監査等連絡会を毎月開催し、情報の収集・監査環境の整備に努めています。

役員報酬の方針

報酬の額又はその算定方法の決定方針

当社は、役員報酬の額又はその算定方法の決定に関して、以下のとおり基本方針を定めています。

<役員報酬の決定に関する基本方針>

当社は、「先進エレクトロニクスで人と社会とテクノロジーをつなぐエンジニアリングソリューションパートナー」として、持続的かつ更なる事業成長の実現に向けた「構造変革・事業基盤の確立」及び企業価値(稼ぐ力)の向上を目指しています。経営方針に掲げる構造改革・重要経営指標の達成ひいては中長期的な企業価値向上を動機づけるため、以下の狙いに基づき役員報酬制度を改定・運用します。

- 中長期的な企業価値向上に向けた全社・取締役個人の業績指標による動機づけ

中期経営計画の達成に重要な経営指標の達成、株主に還元される利益向上、個人のパフォーマンス向上に向けて、財務指標・個人目標の達成度を基に業績連動報酬(賞与)の支給額を決定する。 - 中長期的な企業価値向上に向けた期待役割発揮への動機づけ

全社業績・更なる役割発揮の動機づけに向けて、執行役員制度における役割・責任の大きさに基づき、報酬水準・変動比率を設定する。 - ステークホルダーへの利害共有性・説明性の向上

- 企業価値向上に向けて、人的資本経営の推進といった非財務的な取り組み及び各取締役のミッションに基づく定性的な取り組みを評価する。

- 株主との更なる利害共有性の向上に向けて、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬を付与する。

(1)中長期的な企業価値向上に向けた全社・取締役個人の業績指標による動機づけ

中期経営計画の達成に重要な経営指標の達成、株主に還元される利益向上、個人のパフォーマンス向上に向けて、財務指標・個人目標の達成度を基に業績連動報酬(賞与)の支給額を決定する。

(2)中長期的な企業価値向上に向けた期待役割発揮への動機づけ

全社業績・更なる役割発揮の動機づけに向けて、執行役員制度における役割・責任の大きさに基づき、報酬水準・変動比率を設定する。

(3)ステークホルダーへの利害共有性・説明性の向上

・企業価値向上に向けて、人的資本経営の推進といった非財務的な取り組み及び各取締役のミッションに基づく定性的な取り組みを評価する。

・株主との更なる利害共有性の向上に向けて、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬を付与する。

<役員報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針>

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

- 報酬水準に関する方針

取締役の個人別の報酬の決定に際しては、外部専門機関の報酬データ等の日系企業の市場報酬水準を参照し、役割の大きさに応じた報酬額を設定する。 - 報酬構成に関する方針

報酬構成に関する方針 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、業務執行に対する対価として、①基本報酬(金銭報酬)、②業績連動報酬(賞与)及び③譲渡制限付株式報酬から構成される。なお、監督に対する対価として、代表取締役に対しては代表取締役手当、取締役に対しては取締役手当が支給される。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみにより構成される。 - 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

基本報酬(金銭報酬)は、月額の固定報酬であり、役割に応じた基準額に代表取締役手当、取締役手当を加算して個人別の報酬額を決定する。 - 業績連動報酬(賞与)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

業績連動報酬(賞与)は、各事業年度におけるグループ連結業績及び個人評価に応じて支給される業績連動型の金銭報酬を指す。支給率は役割に応じた基準額に対し成果に応じて変動する。連結売上高、連結純利益、連結ROE、非財務指標、個人評価の目標達成度に応じて、個人別賞与額を決定し、毎年、一定の時期に支給する。

なお、原則グループ連結業績・個人評価結果を基に支給率・賞与額を決定するが、想定外の事業環境に置かれた場合には、その状況下における各社・個人パフォーマンスを勘案した上で、支給率に一定の調整(下限)を反映することがある。 - 譲渡制限付株式報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

譲渡制限付株式は、株主との更なる利害共有性の向上に向けて支給される非金銭報酬を指す。役割に応じて設定された、金銭報酬債権を各取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対し支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で毎年、一定の時期に給付することにより、譲渡制限期間の満了時までの譲渡制限を付した譲渡制限付株式の割当を受ける。 - 報酬等の割合に関する方針

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、外部専門機関の報酬データ等の日系企業全体、日系企業のうち同業種の企業群をベンチマークした割合を参照し、検討を行う。(7)の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を目途に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。 具体的には、グループ連結業績及び企業価値向上を重視し、代表取締役社長執行役員の報酬については、「基本報酬(金銭報酬)」と「業績連動報酬(賞与)・譲渡制限付株式報酬」(短期・中長期の業績連動)の割合がおおよそ同程度になるように設定し、その他の取締役については、役割の大きさと変動比率が連動するように支給割合を設定する。 - 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の構成、各報酬の算定基準については、報酬決定プロセスの透明性、客観性の向上を担保すべく、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得て取締役会で決定する。

個人別の具体的な報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬(金銭報酬)の月額並びに、業績連動報酬(賞与)の最終的な支給額及び支給時期とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。なお、譲渡制限付株式報酬は指名・報酬諮問委員会の答申を得た基準に従って、取締役会で取締役の個人別割当株式数を決議する。

(1)報酬水準に関する方針

取締役の個人別の報酬の決定に際しては、外部専門機関の報酬データ等の日系企業の市場報酬水準を参照し、役割の大きさに応じた報酬額を設定する。

(2)報酬構成に関する方針

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、業務執行に対する対価として、①基本報酬(金銭報酬)、②業績連動報酬(賞与)及び③譲渡制限付株式報酬から構成される。なお、監督に対する対価として、代表取締役に対しては代表取締役手当、取締役に対しては取締役手当が支給される。監査等委員である取締役及び社外取締役の報酬は、その職責に鑑み基本報酬(金銭報酬)のみにより構成される。

(3)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

基本報酬(金銭報酬)は、月額の固定報酬であり、役割に応じた基準額に代表取締役手当、取締役手当を加算して個人別の報酬額を決定する。

(4)業績連動報酬(賞与)等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

業績連動報酬(賞与)は、各事業年度におけるグループ連結業績及び個人評価に応じて支給される業績連動型の金銭報酬を指す。支給率は役割に応じた基準額に対し成果に応じて変動する。連結売上高、連結純利益、連結ROE、非財務指標、個人評価の目標達成度に応じて、個人別賞与額を決定し、毎年、一定の時期に支給する。

なお、原則グループ連結業績・個人評価結果を基に支給率・賞与額を決定するが、想定外の事業環境に置かれた場合には、その状況下における各社・個人パフォーマンスを勘案した上で、支給率に一定の調整(下限)を反映することがある。

(5)譲渡制限付株式報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

譲渡制限付株式は、株主との更なる利害共有性の向上に向けて支給される非金銭報酬を指す。役割に応じて設定された、金銭報酬債権を各取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対し支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で毎年、一定の時期に給付することにより、譲渡制限期間の満了時までの譲渡制限を付した譲渡制限付株式の割当を受ける。

(6)報酬等の割合に関する方針

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、外部専門機関の報酬データ等の日系企業全体、日系企業のうち同業種の企業群をベンチマークした割合を参照し、検討を行う。(7)の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を目途に取締役の個人別の報酬等の内容を決定する。

具体的には、グループ連結業績及び企業価値向上を重視し、代表取締役社長執行役員の報酬については、「基本報酬(金銭報酬)」と「業績連動報酬(賞与)・譲渡制限付株式報酬」(短期・中長期の業績連動)の割合がおおよそ同程度になるように設定し、その他の取締役については、役割の大きさと変動比率が連動するように支給割合を設定する。

(7)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役(監査等委員を除く)の個人別の報酬等の構成、各報酬の算定基準については、報酬決定プロセスの透明性、客観性の向上を担保すべく、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得て取締役会で決定する。

個人別の具体的な報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長執行役員が委任を受けるものとし、その権限の内容は、基本報酬(金銭報酬)の月額並びに、業績連動報酬(賞与)の最終的な支給額及び支給時期とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならない。なお、譲渡制限付株式報酬は指名・報酬諮問委員会の答申を得た基準に従って、取締役会で取締役の個人別割当株式数を決議する。

政策保有株式

- 政策保有に関する方針

当社では、電子部品等の安定的な調達・供給や取引関係の維持・強化を主な目的として、事業戦略上の重要性、取引先との協力関係等を総合的に勘案し、事業の持続的発展と中長期的な企業価値向上に資する場合に、必要と認める株式を保有することがあります(以下「政策保有株式」という)。ただし、政策保有株式の保有合理性につき毎年見直しを行い、保有合理性が低下したと判断される株式は、適宜売却します。 - 政策保有の適否の検証方法

政策保有株式は、毎年、取締役会で個別銘柄ごとに経済合理性・保有意義等を検証し、保有継続の可否を見直しています。なお、経済合理性は、配当や株価の状況、当社利益への貢献度合いが資本コストに見合っているか等の定量的な基準により検証を行い、また、保有意義等については、電子部品等の安定的な調達・供給や円滑な取引関係の構築・維持に関し、長期的・戦略的な視点で検証を行っています。 - 政策保有株式に係る議決権行使の基準

当社グループが保有する政策保有株式の議決権行使にあたっては、当社グループの事業の持続的発展と中長期的な企業価値向上に資するように行使することを基本方針とし、原則として賛成票を投じるものといたします。ただし、株主の権利または株主価値が大きく棄損する恐れのある下記の「慎重な判断を要する議案」については、上記の基本方針の観点から個別に精査して賛否を決定するものとしています。- 役員の改選任、報酬議案

- 赤字が2期以上継続している場合

- 当該企業に社会的不祥事が発生している場合

- 定款変更議案

- 株主の権利または株主価値が大きく損なわれる恐れのある場合

- その他の議案

- 組織再編、買収防衛策、株主提案等、株主の権利または株主価値が大きく損なわれる恐れのある場合

- 役員の改選任、報酬議案

また、上記基準に沿った適切な議決権行使を行うため、「慎重な判断を要する議案」の賛否の検討にあたっては、関係部署からの意見を聴収するとともに、必要に応じて株式の発行会社との対話を行うこととしています。

投資家との対話

基本的な考え方

株主・投資家のみなさまとの対話を通じて、当社をご理解いただくとともに、多様なご意見を踏まえ、経営の効率性と透明性を高め、企業価値の向上を目指しています。

IR体制

対話の担当者は、投資家向け会社説明会では代表取締役社長執行役員が、1on1ミーティングでは社長が定めたIR担当役員が基本的にメインスピーカーを務めています。

より多くの投資家との対話を促進する目的で、オンラインや電話を活用したミーティングを実施しています。また、説明会資料や質疑応答の概要は当社サイトにて公開しています。

IR活動を通じて頂いたご意見は、必要に応じて取締役会、経営陣および関連部署にフィードバックし、情報の共有および活用をしています。

今後も株主・投資家のみなさまに対し、適切かつ公正な情報開示に努めていきます。

投資家との対話の実施状況

| 対話形式・イベント | 2024年度実績 | |

|---|---|---|

| 機関投資家向け | 会社説明会 (オンライン) |

2回 |

| 1on1ミーティング | 46件 | |

| SR面談 | 10件 | |

| 個人投資家向け | 会社説明会 (オンライン) |

1回 |

| IR展示会 | 1回 | |

-

-

- 個人投資家向け展示会の自社ブース

-

-

-

- 個人投資家向けオンライン説明会の画面

-

リスクマネジメント

基本的な考え方

当社グループの経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに的確に対処することが不可欠との考えのもと、ステークホルダーとのコミュニケーションなどを通じて、想定し得るリスクの把握と防止および万一リスクが顕在化した場合の損害を最小限に留めるための対策を策定するなど、リスク管理体制の整備・充実に努めています。

リスク管理体制

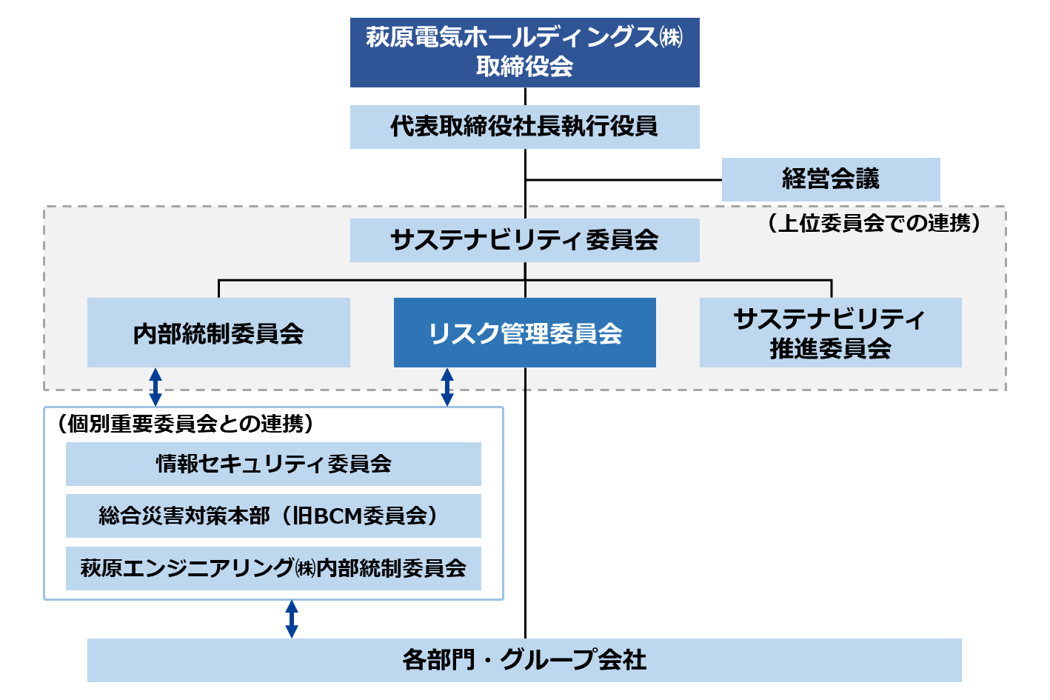

当社グループでは、サステナビリティ委員会の統括・管理のもと、リスクマネジメントの全社的推進を目的として「リスク管理委員会」を設置し、委員長を取締役会から選任しています。リスク管理委員会は、委員長から選任された委員を中心に、監査等委員や内部監査部門の職責者も参加し、四半期に1回開催しています。リスク管理委員会における主たる活動内容や重要事項は、サステナビリティ委員会での協議のうえ、重要度に応じて取締役会にて決議が行われることをプロセスとし、取締役会による適正な監督や指導が図られています。

また、情報セキュリティ、防災・BCPの重要性から部門横断型の個別活動体制を置き、専門的な視点でリスク認識や対応策について検討しています。それぞれの適切な活動と、委員会と各部門が相互連携した有機的な活動により、当社グループのリスクの網羅的な把握とリスク低減に向けた適正な対応を図りながら、当社グループのリスクマネジメントの実効性の強化を進めています。

当社グループの事業等のリスク

当社グループにおける事業等のリスクを萩原電気ホールディングス取締役会において協議のうえ、以下の13項目とし、それらの対策を定めています。

- 自動車産業に関するリスク

- 特定の得意先に依存するリスク

- 特定の仕入先に依存するリスク

- 商品の品質等に関するリスク

- 新規事業等に関するリスク

- 在庫評価損に関するリスク

- 固定資産の減損に関するリスク

- 為替変動に関するリスク

- 海外活動に潜在するリスク

- 自然災害等によるリスク

- コンプライアンスに関するリスク

- 情報セキュリティに関するリスク

- 人材確保に関するリスク

BCP(事業継続計画)

当社は、グループの事業に影響を及ぼすさまざまなリスクに対し、的確な管理・実践が可能となることを目的に、リスク管理委員会を設置しています。また、リスク管理規程を策定し、リスク管理体制を整備するとともに、リスク管理委員会では、重要リスクを選定し、リスク低減への取組を開始しています。

事業継続計画(BCP)の一環として、毎年全社員を対象とした安否確認テストや避難訓練を実施するとともに、必要に応じて災害対策本部要員向けの図上訓練や参集テストを行っています。

また、情報セキュリティ対策として、標的型攻撃メール訓練や有事の際を想定したサイバーインシデント訓練、在宅勤務制度導入に伴うセキュリティ対応の強化を実施しています。

情報セキュリティ

基本的な考え方

当社グループでは、情報セキュリティの確保は重要課題のひとつとして認識し、当グループの情報資産を保護することを目的に情報セキュリティ基本方針を定めています。

情報セキュリティ基本方針

- 情報セキュリティの推進および状況把握と必要な対策などを実施できるように情報セキュリティ委員会を設置し、その責任者として情報セキュリティ委員長を定めます。各部門の管理責任者は、これらの情報の管理推進者を任命し、管理推進者は情報を不正な暴露、改ざんやサービスの妨害から保護します。

- 保有する情報資産の機密性、完全性および可用性を損なう事象に対して、最適なセキュリティ対策を講じます。

- 情報セキュリティに関する法令、規則等を遵守します。

- 情報セキュリティへの高い理解と関心を目的として、必要な教育・研修を実施します。

- 情報セキュリティの継続的な見直しと改善を行っていきます。

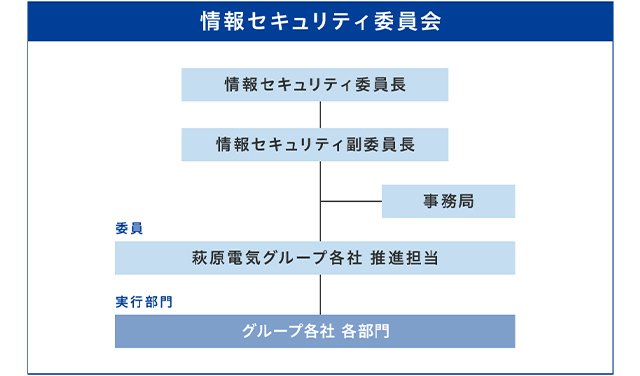

情報セキュリティ推進体制

当社グループでは、サステナビリティ委員会の統括・管理のもと、情報セキュリティ委員会を設置しており、情報セキュリティの対策や検討事項などを議論し、実施すべき施策を取りまとめリスク管理等の充実に取り組んでいます。また、グループ全社員に対し情報セキュリティ教育を実施し、情報セキュリティの周知・徹底に努めています。

対策や取組

当社グループは、アンチウイルス・EDR等のシステム的な対策や、グループ全社員を対象とする情報セキュリティ教育、標的型攻撃メール訓練の実施により一人ひとりのセキュリティ意識を高めるとともに、日々巧妙化するサイバー攻撃リスクに対応できるよう意識付けを行っています。

情報セキュリティ教育の実施

| 対象 | 内容 | |

|---|---|---|

| 階級別研修 | 新入社員 キャリア採用時 部門長昇格時 など |

入社・昇格等のタイミングで情報セキュリティ必須知識の研修を実施 |

| 情報セキュリティ教育 (eラーニング) |

役員および全従業員 (グローバル) |

年1回実施し、グローバル全社で情報セキュリティ知識向上を図る |

| 標的型攻撃メール訓練 | 役員および全従業員 (グローバル) |

不定期で疑似攻撃メールを配信、開封状況を把握し社員への注意喚起、意識改善につなげる |

コンプライアンス

基本的な考え方

挑戦や変革に取り組む前提として、当社グループの全社員が、社会の一員としての強い自覚を持ち、コンプライアンス遵守を徹底していきます。

基本方針

当社グループでは、「萩原電気グループ企業行動憲章」および「萩原電気グループ企業行動規範」をコンプライアンス遵守の基本方針に置き、個別事項に対しては方針やガイドラインを定めるものとしてコンプライアンス遵守の徹底を図っています。

(個人情報の取扱い、ハラスメントの防止、収益認識会計基準、下請取引運用、輸出許可申請など)

コンプライアンス推進体制

当社グループでは、サステナビリティ委員会の統括・管理のもと、内部統制委員会を設置しており、コンプライアンスや内部管理体制の適切性・有効性を定期的に検証し、問題点の改善・是正を行うとともに、内部統制およびコンプライアンスに関わるリスク管理等の充実に取り組んでいます。また、グループ全社員に対しコンプライアンス教育を実施し、法令遵守の徹底に努めています。

主な取組

コンプライアンス関連研修・教育

当社グループ全社員に対しコンプライアンスをはじめ様々な教育を実施し、方針の周知や理解度向上を図っています。

また、内部通報制度や知的財産チェック管理(特許侵害リスクの回避)等の補完的な対策を図るなど、体制強化に努めています。

- コンプライアンス教育(年1回)

- 情報セキュリティ教育(年1回)

- 下請法講座(年1回)

- 安全保障貿易管理講座(年1回)

- eラーニングにて受講できる法務教育講座開設

- コンプライアンス通信の定期的な配信など

内部通報制度

コンプライアンス体制の強化を目的として、内部通報制度として企業倫理ホットラインを設置しています。

通報窓口を社外のアウトソーシング事業者内に設置し、通報があった場合には、社内の担当者に速やかに伝達されることとしています。通報は匿名でも行うことができ、内部通報の調査、是正等の対応を行う者は、通報の内容、調査の過程および証拠等を厳重に管理し、通報者への報復行為や不利益な取扱いを禁止することが、社内規程上定められています。また、本制度の運用については、社外取締役が独立したモニタリングを実施しています。

腐敗防止

当社グループは、事業活動におけるすべての取引において、贈収賄や不正な利益供与及び利益授受を行いません。国内外の法令および国際的な規範を遵守し、公正かつ透明な取引を徹底します。また、役員および全従業員に対して腐敗防止に関する理解促進に努め、違反行為が発生した場合には厳正に対処します。

紛争鉱物への取組

紛争鉱物を巡る問題は、地域紛争や環境破壊、人権侵害を助長する重大なリスクを伴っています。当社グループは、国際社会における人権尊重と責任ある調達の重要性を十分に認識し、取り扱う製品に紛争鉱物が含まれていないことを確認するため、サプライチェーンにおける調査に協力していきます。

反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、「萩原電気グループ企業行動規範」において「法令や社会的規範、社会的良識に基づいた企業活動を行うとともに、社会的秩序や企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切係わらない」旨を定めグループ内への周知・徹底を行っています。

さらに、「反社会的勢力対策規程」を制定し、総務部門を担当窓口とした反社会的勢力を排除する体制を構築しており、暴力追放愛知県民会議に加入しセミナーに積極的に参加するほか、警察本部や管轄警察署と連携を取りながら、反社会的勢力の情報収集・排除に努めています。また、全役員および全従業員から反社会的勢力と関係のない事の「確認書」を取り付けているほか、新規の取引先におきましては、商談に先駆けて、法務部門による反社チェックの実施を義務付けるとともに、定期的なローリングによるチェックも実施しています。

なお、継続的な取引を行う場合には、「取引基本契約書」の締結を原則としており、この契約書に暴力団等の排除条項を入れるなど、反社会的勢力の排除に向けた体制の構築・運用を行っています。

税の透明性

当社グループは、企業会計の透明化に努めるとともに、適正な納税を行うことが重要な責務であるとの考えのもと、以下の通り税務業務を遂行しています。

- 法令遵守

税務コンプライアンスを遵守し、制度の趣旨から逸脱した法令解釈や租税の回避を行いません。

- 透明性

関係国・地域の税法令など、会計基準、その他国際ルール(OECDガイドラインなど)を遵守し、税に関する情報を適切に報告・開示します。